Le transept date du XIe siècle. Les murs du croisillon nord sont constitués par un appareil de moellons irréguliers ; une fenêtre étroite y est percée dont l’arc est fait d’une seule pierre. Le croisillon sud a été en grande partie reconstruit au XIXe, avec l’obligation pour l’entrepreneur de prendre pour modèle l’appareillage de pierres du croisillon nord.

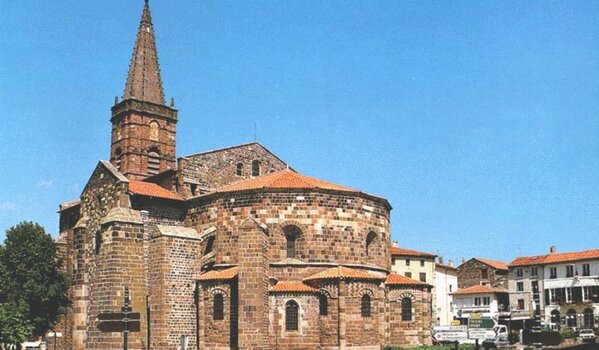

L’église collégiale Saint-Georges de Saint-Paulien (d’après Jacques Lacoste)

LA CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE On distingue trois grandes étapes dans la construction de l’édifice :

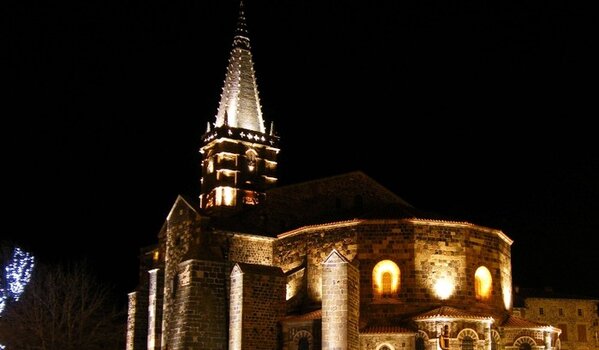

C'est du XIIe siècle que datent le chevet et les murs extérieurs. Les travaux du XIIe siècle commencèrent à l'est du croisillon nord , se poursuivirent par le choeur, le croisillon sud, les murs sud et ouest de la nef pour s'achever par l'édification du mur nord de la première travée qui fort habilement est collée à celui, plus ancien, de la deuxième travée. Ces deux murs ne sont pas exactement dans le même plan mais un contrefort masque fort à propos le raccord. L'ascendance auvergnate du chevet est l'une des plus marquées du Velay. Quatre chapelles rayonnantes sont projetées en dehors du mur en hémicycle du choeur. La décoration de pierre blanche et noire des arcs des fenêtres se retrouve à l'intérieur. La façade occidentale est divisée en trois sections par des contreforts et une fenêtre ajoute sa lumière à celle des trois baies ouvertes à mi-hauteur. Ces dispositions donnent à penser que le plan de l'édifice avait été prévu pour comporter trois nefs. La divergence très visible des axes de la nef et du chœur et l’impossibilité de réaliser la croisée du transept obligèrent à voûter l’église autrement que prévu. L’impressionnante nef unique que l’on découvre depuis l’entrée occidentale ne compte que deux travées mais ses proportions sont imposantes ; elle est surmontée d’une voûte en berceau brisé de 16 m. de diamètre et s’ouvre sur un très vaste chœur recouvert d’une voûte en cul de four. De massifs piliers (1 m. sur 0.50 m. dans le chœur, 1.50 m. sur 2 m. dans la nef) ont reçu un jeu d’arcades de même profondeur destiné à porter les voûtes. La tour élevée à l’ouest repose elle aussi sur des piliers colossaux de 3.50 m. d’épaisseur. Ce changement de parti décidé au XIIIe siècle inscrit l’église Saint-Georges dans une famille d’édifices romans du Languedoc qui ont choisi la solution de la nef unique couverte d’un berceau comme l’abbatiale de Saint Pons, les cathédrales d’Agde et de Maguelone. Le rôle militaire de cette église apparaît encore aujourd’hui dans le mâchicoulis ménagé au dessus de la porte ouest, le chemin de ronde qui court au dessus de la Le clocher déjà restauré en 1685 était couronné d’un simple toit à 4 pans au dessus du deuxième étage de fenêtres. La « belle flèche » qui s’élève à 50 m. de haut, construite en 1837 à la demande du conseil municipal, dépare singulièrement la silhouette de l’édifice. Les pierres utilisées dans la construction de l’église sont essentiellement volcaniques (brèche taillée avec quelques moellons irréguliers de basalte dans les croisillons et le mur nord de la dernière travée de la nef). Elles voisinent avec de très grands blocs antiques d’arkose en réemploi. Deux d’entre eux sont à découvrir : dans le contrefort nord entre les deux travées de la nef une épitaphe à Julia Nocturna, la très vertueuse épouse de Rufius Rufinus ; dans le mur ouest du croisillon nord, un autel funéraire orné du buste d’un homme barbu. |

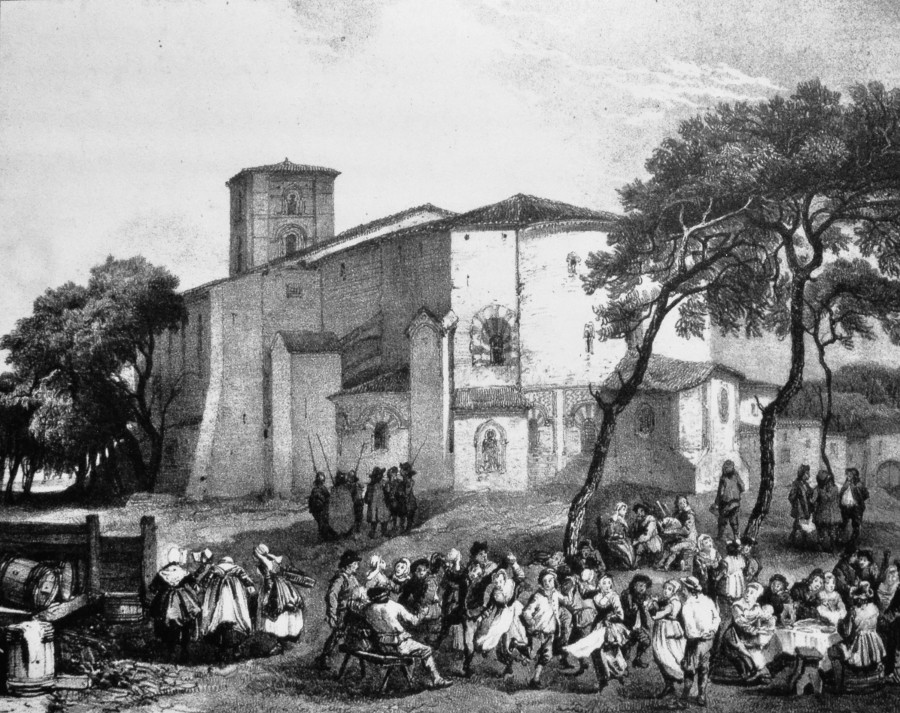

Fête au village vers 1830 |

LA DÉCORATION INTÉRIEURE Les matériaux volcaniques utilisés accentuent le caractère sévère de cette église fortifiée. La décoration intérieure est également austère. L’autel est un bloc de grès placé dans l’église en 1970. Il se trouvait avant la révolution dans l’église de Saint-Paulien-hors-les-murs où il était déjà utilisé comme maître autel et comme sépulture de pierre pour les ossements de Saint-Paulien. Il est connu sous le nom de « pierre à bœufs » ; ce nom porte à croire qu’il s’agit d’une pierre antique et qu’avant d’être placé dans une église chrétienne, il a pu servir à des sacrifices païens. Les chapiteaux

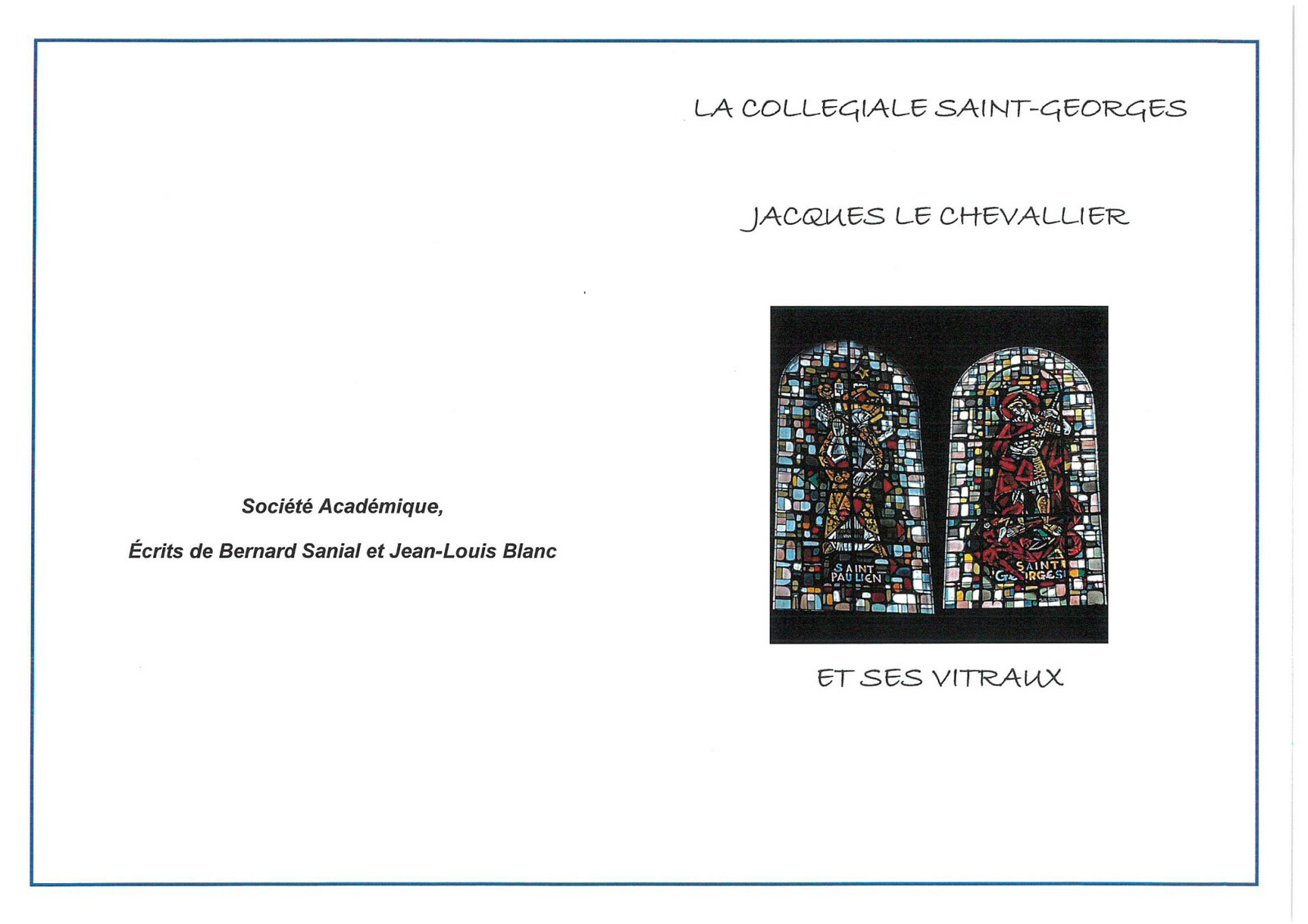

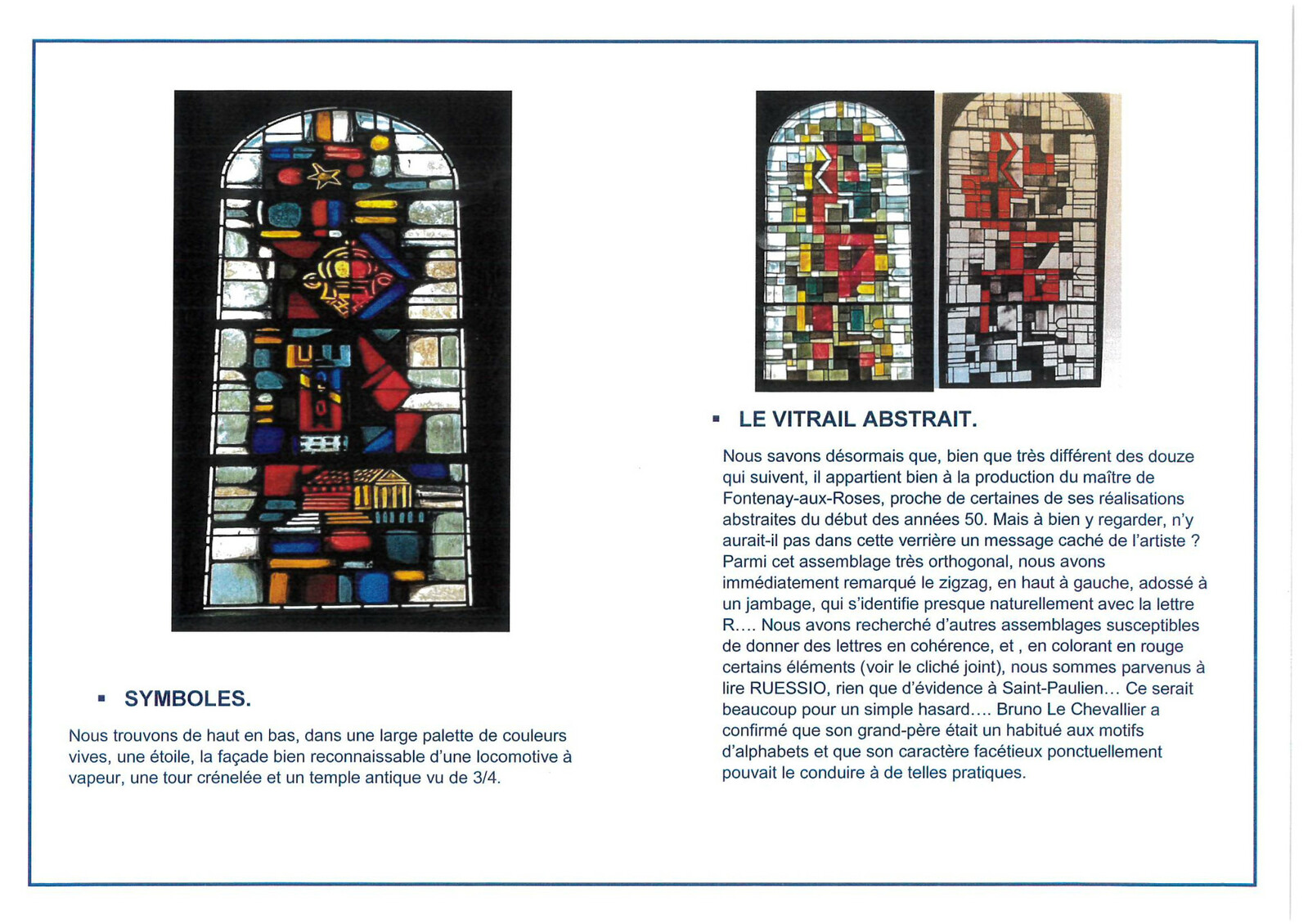

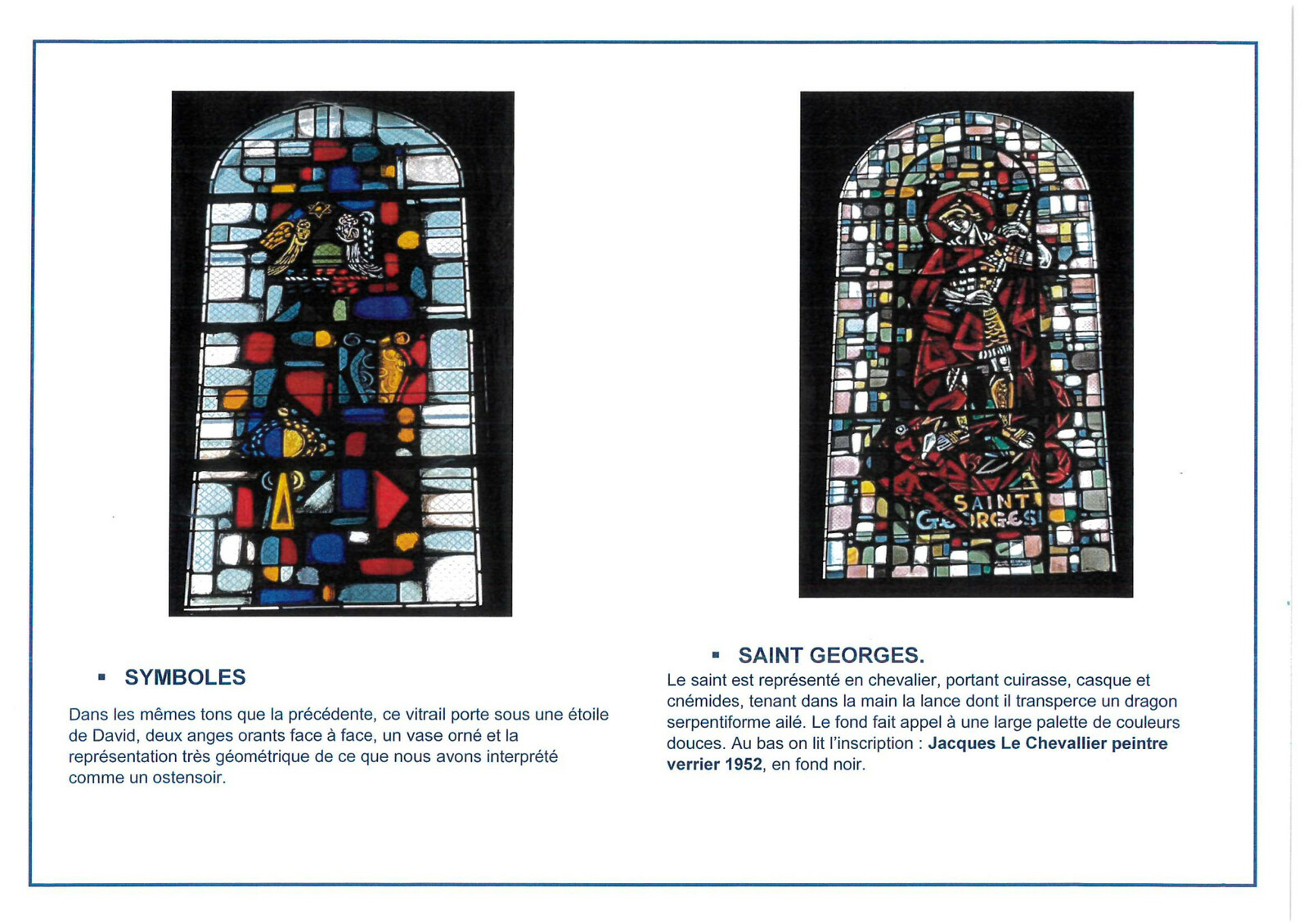

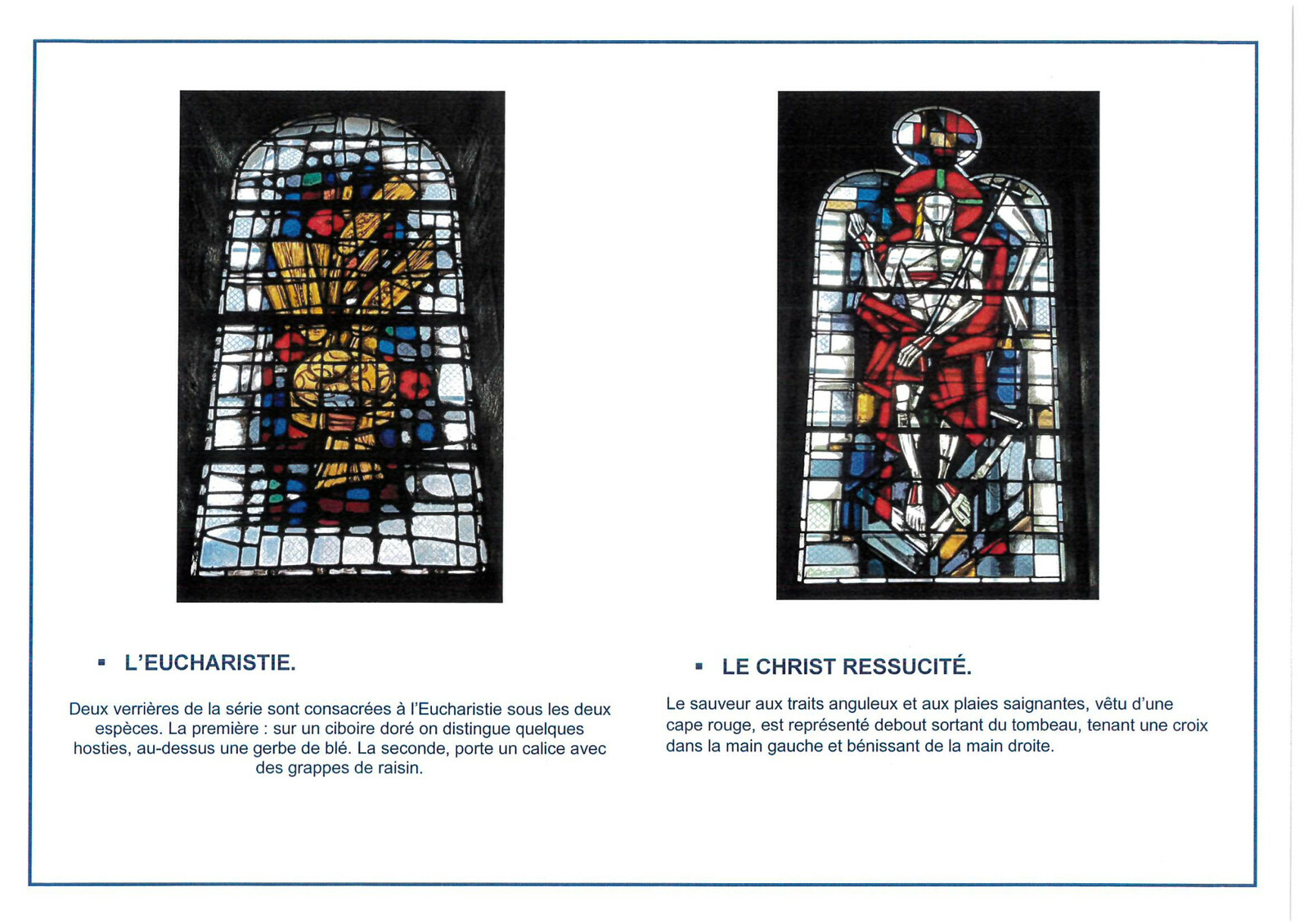

Les vitraux installés en 1953 dans l’église sont l’œuvre du peintre verrier, Jacques Le Chevalier. |

|

Trois tableaux du XVIIe siècle ont été récemment installés dans l’église après leur restauration. Ils racontent en abrégé la vie légendaire de Georges, saint patron de l’église et premier évêque du Velay.

- Front et Georges sont envoyés en mission en Gaule par Pierre.

- Georges meurt en route, Front retourne chez Pierre qui lui donne son bâton, lequel bâton va permettre à Front de ressusciter Georges qui sort du tombeau.

- Avant de se séparer, Georges et Front se partagent le bâton de Pierre. Front part pour Périgueux tandis que Georges évangélise les Vellaves. La moitié du bâton de Pierre est vénérée dans l’église Saint-Georges jusqu’à la révolution. Le bâton se trouve aujourd’hui dans un couvent du Puy.

Document préparé par Roger Maurin d’après Jacques Lacoste et avec son aimable autorisation, Congrès archéologique de France, 133e session, 1975, Velay.

nef entre la voûte et le toit, les baies servant de créneaux et donnant sur des hourds de bois qui faisaient retour aux angles de la façade occidentale. Le chevet avait été également fortifié vers la fin du XVIe par deux tours rondes placées sur les absidioles romanes mais lors des restaurations du XXe ces tours disgracieuses ont été démolies et le toit du chevet a été rabaissé.

nef entre la voûte et le toit, les baies servant de créneaux et donnant sur des hourds de bois qui faisaient retour aux angles de la façade occidentale. Le chevet avait été également fortifié vers la fin du XVIe par deux tours rondes placées sur les absidioles romanes mais lors des restaurations du XXe ces tours disgracieuses ont été démolies et le toit du chevet a été rabaissé.